Entwicklung einer ESG-Strategie: Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Klaus Rainer Kirchhoff

Lesen Sie:

- wie es Unternehmen gelingt, durch eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse strategisch relevante ESG-Handlungsfelder zu identifizieren

- welche Faktoren entscheidend sind, um ESG nicht nur regulatorisch zu erfüllen, sondern als wirtschaftlich wirksame Langfriststrategie zu verankern

In einer Welt, die von Klimawandel, sozialen Herausforderungen und wachsendem Stakeholder-Druck geprägt ist, hat sich Nachhaltigkeit zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen entwickelt. Die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die Unternehmensstrategie ist keine bloße Option mehr, sondern essenziell, um Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Vertrauen zu sichern. Investoren, Kunden und Mitarbeitende erwarten zunehmend, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen und nachhaltige Werte schaffen. Eine fundierte ESG-Strategie ermöglicht es Unternehmen, sich als attraktive Partner für Kapitalgeber zu positionieren und ihre „Future Fitness“ durch eine klimaresiliente und wettbewerbsfähige Ausrichtung zu schärfen. Dieser Artikel beleuchtet die Entwicklung einer effektiven ESG-Strategie mit einem besonderen Fokus auf die strategische Verankerung durch eine umfassende Wesentlichkeitsanalyse und die Einbindung aller Unternehmensbereiche.

ESG steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Diese Säulen bilden die Basis für nachhaltiges Wirtschaften. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil zukunftsfähiger Unternehmensführung. ESG hilft nicht nur, unternehmensrelevante Risiken langfristig zu minimieren, etwa durch regulatorische Resilienz und stabile Lieferketten, sondern belegt auch, dass nachhaltiges Wirtschaften betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und mittel- bis langfristig zu Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen führen kann. Darüber hinaus wird ein Zugang zu Finanzierungsinstrumenten wie Green Bonds geschaffen.

Der Green Deal der Europäischen Union hat die Bedeutung von ESG durch ambitionierte Ziele für eine klimaneutrale Wirtschaft unterstrichen. Regulatorische Rahmenwerke wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fördern Transparenz durch die Berichterstattung, doch der Kern einer erfolgreichen ESG-Strategie liegt in ihrer strategischen Verankerung im Unternehmen.

Systematische ESG-Strategie

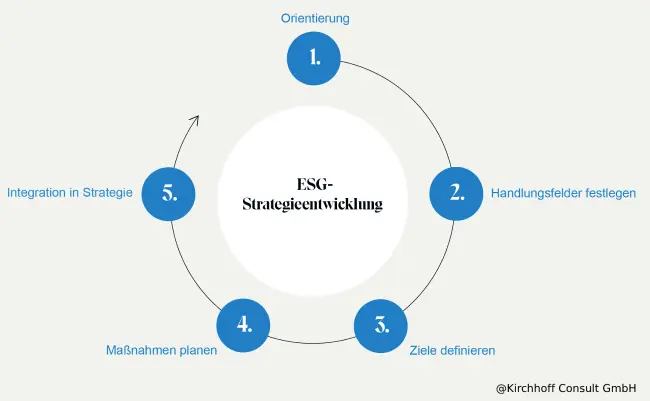

Die Entwicklung einer ESG-Strategie erfordert einen strukturierten Ansatz, der die individuellen Gegebenheiten eines Unternehmens berücksichtigt. Besonders wichtig ist die frühzeitige Einbindung aller Unternehmensbereiche und eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse. Die folgenden Schritte skizzieren den Prozess:

Relevante Handlungsfelder identifizieren

Zu Beginn der Strategieentwicklung ist es hilfreich, sich einen Überblick zu verschaffen. Hierfür ist eine Wesentlichkeitsanalyse besonders geeignet. Mit der CSRD wurde das Konzept der doppelten Wesentlichkeitsanalyse eingeführt. Ziel ist es, aus zwei Perspektiven auf ESG-Themen zu schauen.

Einerseits geht es darum, welche Auswirkungen das Unternehmen auf Mensch und Umwelt hat. Andererseits wird betrachtet, wie ESG-Faktoren die finanzielle Performance des Unternehmens beeinflussen. Zu beleuchten sind Themen aus dem ESG-Kosmos über den kurzen, mittleren und langen Zeithorizont und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Die Wesentlichkeitsanalyse bietet einen idealen Ausgangspunkt, um die aktuellen sowie zurückliegenden Auswirkungen, Risiken und Chancen eines Unternehmens systematisch zu erfassen. Ihr Schwerpunkt auf der Gegenwart und Vergangenheit bringt jedoch auch eine natürliche Begrenzung mit sich:

Zwar bildet die Analyse die aktuelle Wahrnehmung interner und externer Stakeholder ab, doch wissenschaftlich fundierte Zukunftsrisiken, Chancen oder notwendige Transformationspfade werden häufig nicht strukturiert berücksichtigt. Insbesondere dann, wenn das bestehende Geschäftsmodell von diesen Veränderungen nicht unmittelbar betroffen ist. Zudem werden durch den Wahrnehmungsbias Themen mit hoher medialer Aufmerksamkeit häufig überbetont, während emergente Risiken wie der Biodiversitätsverlust und die Lieferketteninstabilität unterschätzt werden. Diese subjektive Einschätzung kann auch dazu führen, dass Themen, die nicht unmittelbar reputationsrelevant sind, unter dem Radar fliegen.

Unternehmen verpassen dadurch, frühzeitig Handlungsfelder zu identifizieren, die ihre „Future Fitness“ langfristig sichern könnten.

Eine wirksame ESG-Strategie erfordert, ergänzend zur Wesentlichkeitsanalyse, Zukunftsanalysen wie Klimaszenarioanalysen und Analysen regulatorischer Trends, die Einbindung von Risiko- und Strategieabteilungen sowie datenbasierter ESG-Messsysteme und Frühindikatoren. ESG muss als langfristige Strategie, Innovationsagenda und Risikosteuerung in das Unternehmen integriert werden.

Entscheidend ist daher, dass der Prozess der Identifikation von Handlungsfeldern alle Unternehmensbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette einbezieht – von der Produktion über das Marketing bis zur Finanzabteilung. Neben der Wesentlichkeitsanalyse sollte eine fundierte ESG-Strategie also weitere zentrale Informationsquellen berücksichtigen, um wirksame und zukunftsfähige Handlungsfelder zu identifizieren.

Eine detaillierte Analyse der Risiko- und Chancenmanagementsysteme liefert wichtige Hinweise auf nicht-finanzielle Risiken, etwa durch Klimawandel oder Lieferkettenstörungen. Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie ESG-Ratings ermöglichen ein Benchmarking im Branchenumfeld und zeigen regulatorische wie gesellschaftliche Erwartungen auf.

Strategische Zukunftsbereiche wie Forschung, Entwicklung und Innovation sind oft eng mit ESG-Potenzialen verknüpft und sollten aktiv einbezogen werden. Zudem geben Daten aus HR, Unternehmenskultur und Führungssystemen Aufschluss über soziale Nachhaltigkeit, während finanzielle Kennzahlen und Impact-Analysen die wirtschaftliche Dimension von ESG greifbar machen. Schließlich bieten Transparenz in der Lieferkette und Nachhaltigkeitsdaten aus dem Einkauf wichtige Erkenntnisse für ganzheitliche ESG-Steuerung – insbesondere im Hinblick auf Compliance und Ressourceneffizienz.

Priorisierung der Handlungsfelder

Im nächsten Schritt müssen die identifizierten Handlungsfelder priorisiert werden, bevor Ziele und KPIs definiert werden können. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit der strategische Kompass für die ESG-Priorisierung. Eine wirtschaftlich orientierte ESG-Priorisierung bedeutet keineswegs, Nachhaltigkeit auf kurzfristige Kosteneffekte zu reduzieren. Vielmehr geht es darum, ESG-Maßnahmen gezielt so zu wählen und zu gewichten, dass sie sowohl wirksam als auch wirtschaftlich tragfähig sind. In diesem Sinne wird Wirtschaftlichkeit zu einem strategischen Kompass, der hilft, begrenzte Ressourcen effektiv einzusetzen und messbaren Mehrwert für das Unternehmen, für die Umwelt und die Gesellschaft zu schaffen.

Unternehmen sollten sich dabei auf Handlungsfelder konzentrieren, die langfristige finanzielle Risiken reduzieren, etwa durch regulatorische Resilienz, stabile Lieferketten oder Energieunabhängigkeit. Gleichzeitig lohnt es sich, Maßnahmen mit direkten betriebswirtschaftlichen Vorteilen wie Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen oder verbesserten

Finanzierungskonditionen bevorzugt anzugehen. So entsteht eine sogenannte „Doppelrendite“: ESG-Initiativen leisten einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und wirken sich zugleich stärkend auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

des Unternehmens aus.

Zielsetzung und KPIs

Nach der Priorisierung der Handlungsfelder müssen klare Ziele definiert werden. Diese sollten spezifisch, erreichbar, messbar sowie zeitgebunden sein. Beispielsweise die Reduktion von Scope-1-Emissionen um 70 % bis 2030 im Vergleich zu 2019. Key Performance Indicators (KPIs) helfen, den Fortschritt zu überwachen. Internationale Standards wie die Global Reporting Initiative (GRI) oder die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bieten Orientierung.

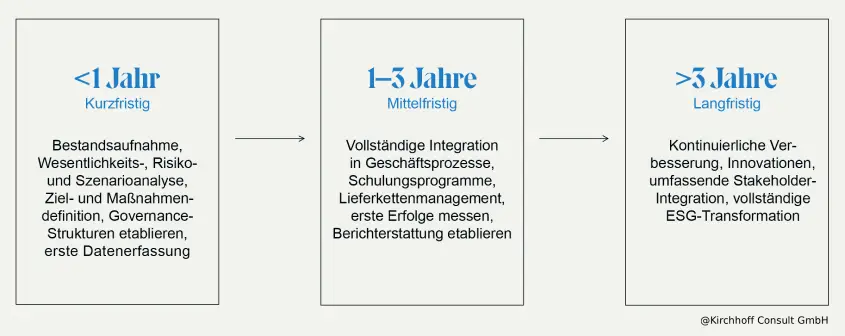

Zu empfehlen ist immer, alle drei ESG-Säulen einzubeziehen sowie kurz- mittel- und langfristige Zeithorizonte abzubilden. Auch sollten die Ziele und KPIs im Einklang mit der übergeordneten Unternehmensstrategie stehen.

Entwicklung eines Maßnahmenplans

Nach der Festlegung der Ziele gilt es, einen detaillierten Maßnahmenplan zu entwickeln, der konkrete Schritte zur Erreichung dieser Ziele definiert. Der Plan sollte klar definieren, welche Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bestehen, welche Ressourcen einschließlich Budget zur Verfügung stehen, welche Meilensteine vorgesehen sind und bis wann die jeweiligen Maßnahmen realisiert werden sollen. Auch potenzielle Risiken und Herausforderungen bei der Umsetzung sollten berücksichtigt werden.

Ein effektiver Maßnahmenplan beachtet die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und integriert ESG-Aspekte in bestehende Geschäftsprozesse, anstatt sie als separate Initiativen zu behandeln.

Bild 1: ESG-Strategieentwicklung.

Integration in die Unternehmensstrategie

Eine ESG-Strategie ist nur dann effektiv, wenn sie in die übergeordnete Unternehmensstrategie eingebettet ist. Dies erfordert, dass sie in alle Unternehmensbereiche und -prozesse integriert wird. Dazu werden eine klare Governance-Struktur mit definierten Verantwortlichkeiten, Mitarbeiterschulungen, ESG-Kriterien in Entscheidungsprozessen sowie eine angepasste Datenerfassung benötigt. Die erfolgreiche Implementierung hängt maßgeblich von der Unterstützung durch die Unternehmensführung und dem Engagement der Mitarbeitenden auf allen Ebenen ab. Daher sollten frühzeitig Vorstand und Bereichsleitende eingebunden werden.

Regulatorische Rahmenbedingungen: CSRD und Omnibus-Verfahren

Um die Stakeholder von der Ernsthaftigkeit der Bemühungen zu überzeugen, ist eine professionelle ESG-Kommunikation entscheidend. Die Basis bildet der Nachhachltigkeitsbericht entsprechend der CSRD-Anforderungen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet Unternehmen, umfassende Informationen über ihre Nachhaltigkeitsleistungen offenzulegen. Sie erweitert die Anforderungen der bisherigen nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD) und umfasst nun auch kleinere börsennotierte Unternehmen.

Mit dem Omnibus-Verfahren der EU sollen die Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung harmonisiert und vereinfacht werden. Ein zweijähriger Aufschub der Berichtspflicht für die zweite Welle wurde bereits mit großer Mehrheit verabschiedet. Noch nicht zur Abstimmung stand die Anpassung der Größenkriterien für Unternehmen. Auch wenn das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist, lohnt es sich, die ESRS als Orientierung zur Kommunikation zu nutzen.

Bild 2: Roadmap einer ESG-Strategieentwicklung.

Empfehlungen

Die Implementierung einer ESG-Strategie bringt Herausforderungen mit sich. Es folgen Handlungsempfehlungen, um die Strategie erfolgreich umzusetzen:

Unternehmenskultur wandeln

Vorstand und Führungskräfte müssen verstehen, welche Bedeutung mit der ESG-Ausrichtung einhergeht. Durch aktives Vorleben entsprechender Handlungsweisen etablieren sich die neuen Ziele. In strategischen Meetings sollte ESG einen Platz auf der Agenda erhalten. Um den kulturellen Wandel zu fördern, sollte ESG als zentraler Bestandteil der Unternehmenswerte

kommuniziert werden. Dadurch werden Mitarbeitende sensibilisiert. Auch Mitarbeitertrainings tragen dazu bei.

Governance-Strukturen aufbauen

Damit die Ziele der Strategie erreicht werden können, müssen Verantwortlichkeiten klar verteilt werden. Dies funktioniert am besten durch feste Ansprechpersonen und eine Verankerung auf Vorstandsebene. Die Integration in alle Geschäftsbereiche gelingt dann, wenn funktionsübergreifend zusammengearbeitet wird.

Datenmanagement professionalisieren

Der Aufbau standardisierter Prozesse zur Erfassung und Validierung von ESG-Daten, insbesondere entlang der Lieferkette, ist essenziell. Hierbei kann die Implementierung einer ESG-Softwarelösung hilfreich sein, um die Datenerfassung zu

automatisieren sowie zur Konsolidierung für die Berichterstattung. Auch die Integration in bestehende Systeme ist empfehlenswert, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Ressourcen gezielt einsetzen

ESG-Initiativen sind aufwendig, aber lohnenswert. Der Ressourcenbedarf sollte daher frühzeitig kalkuliert werden, um eine realistische Einplanung zu gewährleisten. Auch externe Kapazitäten können und sollten genutzt werden, um Wissen aufzubauen. Besonders KMU profitieren von externem ESG-Know-how, etwa durch Beratungen.

Stakeholder einbeziehen

Durch eine transparente Berichterstattung können Fortschritte mit allen Stakeholdern geteilt werden. Zusätzlich ist der kontinuierliche Austausch mit Mitarbeitenden, Investoren, Kunden und Lieferanten ratsam, um Bedarfe zu erfassen.

Technologie nutzen

Durch den Einsatz von KI und Big Data können kontinuierlich ESG-Risiken, Trends und Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Mit der Etablierung digitaler Monitoring-Systeme wird die Echtzeitüberwachung von ESG-Kennzahlen ermöglicht und es werden Transparenz sowie Handlungsspielräume geschaffen.

Fazit: Nachhaltigkeit als strategischer Erfolgsfaktor

Eine strategisch aufgebaute ESG-Agenda schafft nicht nur gesellschaftlichen Mehrwert, sondern stärkt langfristig auch die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wer ESG ganzheitlich denkt und konsequent handelt, wird zum Vorreiter nachhaltiger Wertschöpfung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem strukturierten und ganzheitlichen Vorgehen. Zentrale Elemente sind eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse, ergänzt durch zukunftsgerichtete Risiko- und Szenarioanalysen, die Einbindung aller Unternehmensbereiche sowie ein professionelles ESG-Datenmanagement. Die klare Priorisierung von Handlungsfeldern, die Definition messbarer Ziele und ein detaillierter Maßnahmenplan sichern eine zielgerichtete Umsetzung.

Klaus Rainer Kirchhoff ist Gründer und Vorsitzender der Kirchhoff Consult GmbH. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, CSR und ESG sowie Geschäftsberichte.

Klaus Rainer Kirchhoff

Kirchhoff Consult GmbH

Borselstraße 20

22765 Hamburg

E-Mail: kirchhoff@kirchhoff.de

https://www.kirchhoff.de