Schulungsorganisation in ERP-Projekten: Erfolgsfaktor für eine reibungslose Einführung

Frank C. Kilian

Lesen Sie:

- welche Bedeutung eine frühzeitig etablierte Schulungsorganisation für den Erfolg von ERP-Einführungen hat

- wie moderne Schulungskonzepte den Wandel im Unternehmen aktiv unterstützen und messbar zum Projekterfolg beitragen

Der Erfolg einer ERP‑Einführung hängt von einigen Faktoren ab. Nicht selten werden sich Unternehmen erst im Zuge der eigentlichen Produktivsetzung des neuen ERP-Systems einem maßgeblichen Erfolgsfaktor bewusst: Es fehlt die „Befähigung“ der Projektmitarbeitenden und Nutzer sowie das Verständnis darüber, was „Befähigung“ wirklich alles inkludiert. Es geht bei Weitem nicht nur darum, die richtige Abfolge von Klicks und richtige Befüllung von Feldern zu kennen. Die Schulungsorganisation ist eine der wichtigsten Grundlagen, die mit einer ERP-Einführung einhergehende unternehmensweite Transformation koordiniert mit den Mitarbeitenden durchzuführen. Die dadurch erreichbare Beteiligung der Mitarbeitenden am Transformationsprozess ist ein wichtiger Baustein, den die Schulungsorganisation liefern kann – beziehungsweise muss. Schulungsorganisation ist daher kein Randthema, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor. Dieser Beitrag zeigt, wie Trainings von Anfang an in den Projektverlauf integriert, zielgruppenspezifisch konzipiert, methodisch klug umgesetzt und mit Kennzahlen gesteuert werden können.

Warum Schulungsorganisation über Erfolg und Nutzen entscheidet

ERP-Systeme verbinden Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg. Jede Stammdatenpflege, jeder Buchungslauf und jeder Logistikvorgang ist nur so gut wie das Verständnis der Menschen, die ihn ausführen. Unzureichende Schulung führt zu Akzeptanzproblemen, Leistungsabfällen und Fehlbuchungen, die sich unmittelbar in Supportvolumen, Prozesszeiten und Compliance-Risiken niederschlagen.

Dies begründet die Kernthese, dass Schulung nicht nice-to-have, sondern integraler Bestandteil der Wertrealisierung ist. Wer Menschen befähigt, beschleunigt die Stabilisierung nach Go-live, reduziert Fehlerkosten und macht die Prozessneugestaltung erst nutzbar.

Aber darüber hinaus steht der Mehrwert für die Transformation. Eine moderne Schulungsorganisation ist heute weit mehr als die reine Vermittlung von Softwarekenntnissen. Jedes ERP-Projekt ist ein Transformationsprojekt, das tief in Prozesse, Rollen und Arbeitsweisen eingreift. Die Schulungsorganisation trägt entscheidend dazu bei, diese Transformation erfolgreich zu gestalten. Sie integriert Elemente des Change Managements – wie Kommunikation, Akzeptanzförderung und kulturellen Wandel – und ist damit ein strategisches Instrument, um Mitarbeitende nicht nur technisch auf neue Arbeitsweisen vorzubereiten.

So hat sich die Schulungsorganisation in den letzten Jahren grundlegend verändert. Neue Lernformate, digitale Tools und Blended-Learning-Ansätze [1] sind nur ein Teil der Entwicklung. Viel wichtiger ist, dass Schulung heute als Hebel für Veränderungsbereitschaft verstanden wird. Sie ist eng mit Change-Management-Disziplinen verzahnt und unterstützt die nachhaltige Verankerung neuer Prozesse im Arbeitsalltag.

Daraus ergibt sich das Zielbild: Frühzeitig geplant und im Projektplan verankert, rollenbasiert und praxisnah qualifiziert, mit einem Methodenmix aus Präsenz, E-Learning und On-the-Job, und über klare Kennzahlen gesteuert sowie nach dem Go-live fortgeführt.

Herausforderungen bei der Schulungsplanung

Die Organisation von Schulungen in ERP-Projekten ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Häufig wird das unternehmensweite Training erst spät berücksichtigt – oft erst kurz vor dem Go-live. Das führt zu hektischer Content-Produktion, überlasteten Key Usern und einer schwierigen Terminlage. Hinzu kommt, dass Verantwortlichkeiten nicht immer klar geregelt sind: Wer erstellt die Inhalte, wer prüft die Qualität, wer koordiniert die Durchführung? Ohne eindeutige Rollen wie beispielsweise Schulungsleitung, Fach-Curriculum-Owner und Trainer entstehen schnell Lücken.

Eine weitere Herausforderung ist die Heterogenität der Zielgruppen. Finance, Logistik, Produktion, Vertrieb, Einkauf, HR oder IT-Support, etc. – jede Gruppe hat eigene Prozesse, Transaktionen und Erwartungen. Standardisierte Einheitskurse sind hier sehr begrenzt effektiv. Gleichzeitig stehen Unternehmen unter massivem Zeit- und Budgetdruck. Fachbereiche sind im Tagesgeschäft eingebunden, während projektbedingte Abwesenheitszeiten mit Peak-Phasen wie Monats- oder Jahresabschlüssen kollidieren. Kurz vor dem Go-live werden dann oft Abstriche gemacht – mit entsprechenden Risiken für die Akzeptanz.

Hinzu kommt: ERP-Projekte sind Transformationsprojekte [2]. Sie verändern nicht nur Systeme, sondern ganze Arbeitsweisen. Deshalb müssen Schulungen unternehmensweit gedacht werden – im Extremfall auch für Zielgruppen, die das ERP-System selbst gar nicht nutzen, aber von Prozessänderungen betroffen sind. Zudem kann es vorkommen, dass bestimmte Rollen künftig zusätzliche Arbeitsschritte übernehmen, um den Gesamtprozess effizienter zu gestalten. Das wirft die Frage auf, wie viel Zeit für Schulungsinhalte einzuplanen ist, die nicht zwingend für die tägliche Arbeit erforderlich sind, aber für das Verständnis des Gesamtprozesses und die Motivation im Sinne des Change Managements unverzichtbar sind. Hier gilt es, den Spagat zu schaffen: genug Kontext für Akzeptanz und Qualität, ohne die Schulungen unnötig aufzublähen.

Strategische Ansätze zur Schulungsorganisation

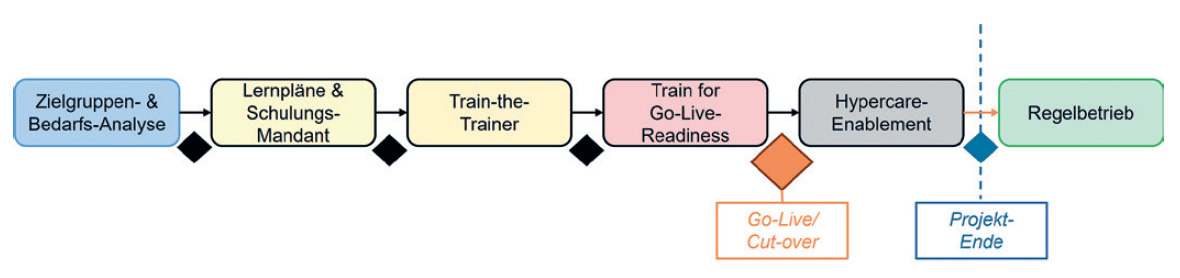

Wer Schulung als reines „Go-live-Add-on“ betrachtet, riskiert Akzeptanzprobleme und ineffiziente Nutzung. Erfolgreiche ERP-Projekte binden die Schulungsorganisation deshalb von Beginn an als eigenen Workstream [3] ein – mit klaren Meilensteinen, Budget und Verantwortlichkeiten (Bild 1).

Die Basis bildet eine präzise Rollen- und Zielgruppenanalyse [4]. Wie schon beschrieben, geht es dabei längst nicht mehr nur um klassische ERP-Anwender. ERP-Einführungen sind Transformationsprojekte – und Schulung ist ein zentrales Instrument, um diesen Wandel zu begleiten.

Ein bewährter Hebel ist der Multiplikatoren-Ansatz: Key User werden zu Trainern ausgebildet, die ihr Wissen in den Fachbereichen weitergeben. Doch nicht jeder gute Key User ist automatisch ein guter Trainer. Hier braucht es einen Methoden-Mix, um Qualität sicherzustellen – etwa durch didaktische Schulungen, Moderationstrainings oder den Einsatz von Trainer-Tandems, bei denen ein erfahrener Trainer gemeinsam mit einem Key User auftritt. So lassen sich Fachwissen und didaktische Kompetenz optimal kombinieren.

Darüber hinaus gilt: ERP-Projekte verändern Prozesse end-to-end. Wer nur transaktionsbezogen schult, greift zu kurz. Mitarbeitende müssen den Gesamtprozess verstehen, um Zusammenhänge zu erkennen und Qualität zu sichern. Das erfordert zusätzliche Zeit für Inhalte, die nicht zwingend für die tägliche Arbeit gebraucht werden, aber für Motivation und Akzeptanz unverzichtbar sind. Die Kunst besteht darin, diesen Überblick zu vermitteln, ohne die Schulungen unnötig aufzublähen.

Bild 1: Workstream entlang der Projektphasen.

Nicht zuletzt spielt die Unternehmensgröße eine entscheidende Rolle für die Ausgestaltung der Schulungsorganisation. Großunternehmen verfügen oft über eigene Schulungsabteilungen, die Onboarding und Weiterbildung in etablierten Strukturen abbilden. Größere Mittelständler greifen häufig auf externe Dienstleister zurück, während kleinere Unternehmen die gesamte Schulungsorganisation im Rahmen des Projekts erstmalig aufbauen müssen. Diese Unterschiede beeinflussen nicht nur die Organisation, sondern auch die Wahl der Methoden und Tools.

Methoden und Formate für effektive Schulungen

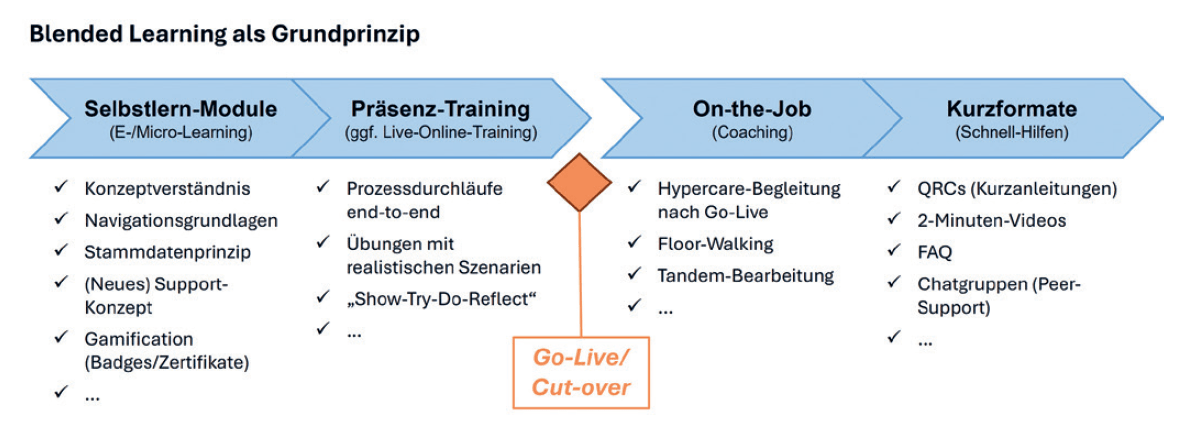

Die Zeiten, in denen ERP‑Schulungen ausschließlich aus mehrtägigen Präsenzkursen bestanden, sind vorbei. Heute setzt die Qualifizierung auf einen ausgewogenen Methodenmix [4], der Effizienz und Nachhaltigkeit verbindet. Blended Learning ist dabei der Regelfall: E‑Learning vermittelt Grundlagen wie Navigation und Stammdatenlogik, Live‑Trainings – vor Ort oder virtuell – werden für komplexe End‑to‑End‑Abläufe genutzt, und On‑the‑Job‑Formate wie Coaching oder Floor‑Walking geben in den ersten Produktivtagen Sicherheit. Ergänzt wird dies durch leicht auffindbare Micro‑Learnings und Quick‑Reference‑Cards, die typische Aufgaben schrittweise anleiten und sich im Arbeitsalltag bewähren (Bild 2).

In diesem Zusammenhang wurden schon wichtige Aspekte der Methodenwahl genannt:

- Suboptimale Trainerqualität möglicher Multiplikatoren und darum Tandemkonzept

- Unternehmensgröße und ggf. Nutzung schon vorhandener Strukturen

- Balance zwischen Pflicht- und Kontextinhalt im Sinne des Change Managements

Aber besonders wichtig ist die Praxisnähe. Schulungen müssen reale Szenarien abbilden – inklusive Ausnahmefällen, Rückabwicklungen und bereichsübergreifenden Abhängigkeiten. Ein Trainingsmandant mit repräsentativen Stammdaten, sauber definierten Testfällen und klaren Erfolgskriterien ist dafür unverzichtbar. Digitale Adoption‑Plattformen (DAP) [5] schließen die Lücke zwischen Training und Anwendung, indem sie kontextbezogene Schritt‑für‑Schritt‑Hilfen direkt im System bereitstellen und typische How‑to-Fragen auffangen.

Erfolgskontrolle und Lessons Learned

Schulungsorganisation endet nicht mit dem Go-live. Erst die Erfolgskontrolle zeigt, ob die Maßnahmen wirken und wo nachgesteuert werden muss. Unternehmen, die hier systematisch vorgehen, sichern nicht nur die Qualität, sondern auch die Nachhaltigkeit der ERP-Einführung.

Vor dem Go-live sind Kennzahlen wie die Trainingsabdeckung pro Rolle, die Ergebnisse von Assessments und die Trainer Readiness entscheidend. Sie geben Aufschluss darüber, ob alle Zielgruppen erreicht wurden und ob Multiplikatoren in der Lage sind, Wissen weiterzugeben.

Nach dem Go-live verschiebt sich der Fokus: Ticketvolumen, insbesondere How-to-Anfragen, sind ein Frühindikator für Schulungslücken. Ergänzend liefern Prozess-KPIs [6] wie Fehlerraten oder Durchlaufzeiten wertvolle Hinweise. Auch qualitative Signale wie die Nutzungshäufigkeit von DAP-Guides oder Feedback aus Pulse-Checks sind wichtig, um die Akzeptanz zu messen.

Auch Compliance-Aspekte dürfen nicht unterschätzt werden. In regulierten Branchen oder bei sensiblen Prozessen sind dokumentierte Schulungsnachweise, bestandene Assessments und SoD-Sensibilisierung Pflicht. Sie reduzieren Audit-Risiken und stärken die Governance.

Lessons Learned entstehen nicht von selbst. Sie müssen aktiv erhoben werden – durch Feedbackschleifen, Communities of Practice und die kontinuierliche Pflege von Lerninhalten. So wird aus einem einmaligen Projekt ein lernendes System, das auch künftige Prozessänderungen effizient begleitet.

Bild 2: Beispiel für die Einordnung und Kombination verschiedener traditioneller und digitaler Lernformen = Blended Learning.

Praxisbeispiel eines entsprechenden KPI-Dashboards

Ausgangslage: Ein ERP-System wurde in mehreren Werken eingeführt. Ziel war es, die Wirksamkeit der Schulungsmaßnahmen messbar zu machen und frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen.

Lösung: Ein zentrales KPI-Dashboard bündelte quantitative und qualitative Kennzahlen:

Trainingsabdeckung pro Rolle: Soll/Ist in %, mit Ampellogik.

Assessment-Ergebnisse: Durchschnittliche Punktzahl pro Modul, Trend über die Zeit.

Ticketanalyse:Anteil How-to-Tickets vs. Systemfehler in der Hypercare-Phase.

Adoptionssignale: Nutzungshäufigkeit kritischer Transaktionen, Aufrufhäufigkeit von interaktiven Schritt-für-Schritt-Assistenten.

Feedback-Indikatoren: Weiterempfehlungs-Skala von FAQ und DAP-Guides (1–10), offene Kommentare.

Ergebnis: Das Dashboard ermöglichte eine faktenbasierte Steuerung. So konnten gezielte Nachschulungen für Rollen mit hoher Fehlerquote geplant und DAP-Inhalte an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Gleichzeitig lieferte es Nachweise für Audit-Anforderungen und stärkte die Argumentation gegenüber dem Management.

Frank C. Kilian unterstützt Unternehmen seit über 25 Jahren bei ERP‑Einführungen und ERP-Transformationen sowie Prozess- und Systemschnittstellenoptimierungen. Dabei nimmt er häufig die Rolle des Gesamtprojektleiters ein.

Unternehmensberater – Frank C. Kilian

Wellsring 62, 67098 Bad Dürkheim

Tel.: (+49) 06322 30 55 66-0

E-Mail: info@fckilian.de

https://fckilian.de